(通讯员 陈唯、罗熠)“小时候,乡愁是一枚小小的邮票......”--余光中先生的诗句像一列绿皮火车,载着孩子们驶向从未见过的远方。教室窗外的山岚与诗中的海峡重叠,我们开始了一场横跨时空的对话。

第一课时|拆解思念的密码

“老师,邮票为什么能装下思念?”

从泛黄的家族相册讲到地图上的海岸线,我问孩子们:“你们心中的乡愁是什么?”孩子们七嘴八舌地回答着,有的说乡愁是奶奶做的红烧肉的味道,有的说乡愁是老家院子里的那棵大槐树。这些质朴的回答,勾勒出他们对乡愁的懵懂认知。随后,我用三把钥匙,一步步带领孩子们打开了余光中先生的诗意迷宫。

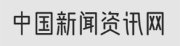

任务一,意象似浅不浅。“把思念折成邮票需要几步?”我引导孩子们分析诗中的四个意象,孩子们发现诗人用“邮票”代替“寄信”,用“坟墓”代替“去世”,这其实是用托物寄情的方式把抽象的乡愁具体化,也通过这四个意象对应着人生的四个阶段,将个人的思乡之情上升到了代表一群人的家国之思。

接着是任务二,用词似浅尤深。“为什么是小小的、窄窄的,不能是大大的?”通过对比改写版诗句,孩子们发现“小”字里藏着“挤不进车票的思念”。诗人也正是通过这些形容词,把乡愁浓缩于四个程度轻的对象上,恰恰反衬出诗人内心深处浓烈的思乡之情。

最后是任务三,情义似浅实浓。我给孩子们讲述了余光中先生的生平经历,以及他创作《乡愁》时的时代背景。当孩子们得知诗人因为政治原因与大陆分离,多年无法回到故乡时,他们的眼中流露出了惋惜和感慨。我告诉孩子们,诗人的乡愁不仅仅是个人的情感,更是那个时代无数游子对祖国深深的眷恋之情。这一刻,《乡愁》不再是课本上的一首诗,而是化作了孩子们心中对情感和家国的一种认知,跨越时空,与他们的心灵对话。

第二课时|收集童年的乡愁标本

第二节课,我决定带领孩子们进行仿写,让他们把自己心中的乡愁用诗歌的形式表达出来。起初,孩子们有些胆怯,我笑着鼓励他们:“没关系,就把你心里想的、感受的写下来,不需要华丽的词语,只要是真实的情感就好。”

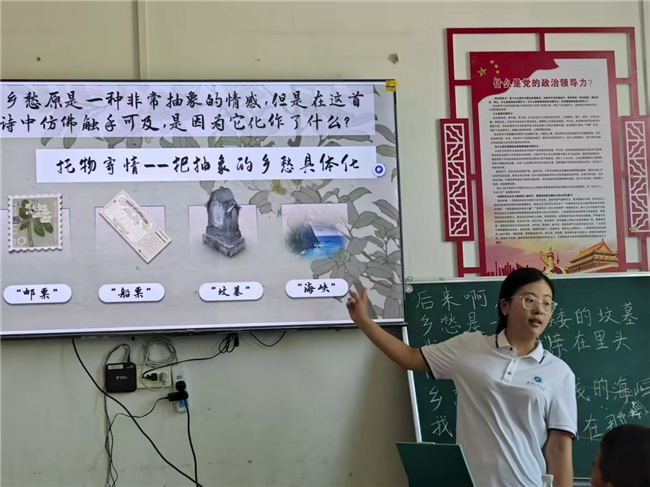

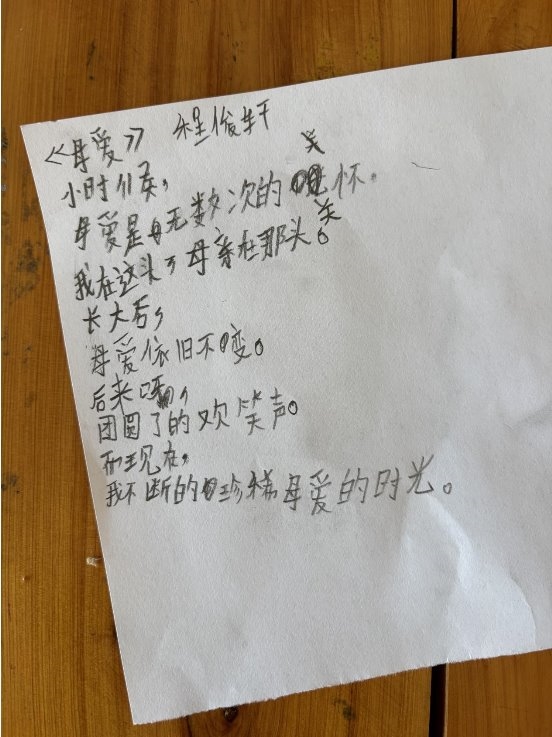

我走下讲台,挨个给孩子们指导。渐渐地,孩子们开始拿起比,在纸上认真地写起来。有的孩子写道:“小时候,母爱是无数次的关怀。”有的孩子写道:“后来啊,爸爸妈妈的爱是一个奖励。”或许他们有些语言词不达意,可我知道,这是他们在笨拙且真实地表达自己的情感,诗意的种子也在他们心中悄然生根发芽。

通过这两节《乡愁》语文课,我希望孩子们不仅能欣赏到诗歌的美,更能感受到文化的力量。余光中先生用他的诗表达了对故乡和祖国的热爱,而孩子们通过仿写,也将自己对生活、对家乡的情感融入到诗歌中,这也是一种文化的传承。愿这份对乡愁的感悟,如同一盏明灯,照亮孩子们成长的道路,让文化自信的种子在他们心中茁壮成长。